2025年5月23日可決・成立した新区分所有法は、2026年4月1日に施行される。新区分所有法との関係で、管理組合が最も気にしているのは、「いつ、どのように管理規約を変更すればよいのか?」ということである。本稿はこの点について解説するものである。

なお、筆者は、国土交通省「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」の委員を務めているが、意見にわたる部分については、私見であることを付言する。

改正マンション法の概要

改正法は、区分所有法のみならず、マンション管理適正化法、マンション建替え等円滑化法(改正法によりマンション再生円滑化法と名称変更)、被災区分所有法などの改正を含む、マンション法制全体の大改正である(全体を指して以下「改正マンション法」という)。

◆改正マンション法の概要・条文等

改正の議論の発端は、内閣府「令和2年規制改革実施計画」において、建替えの要件緩和や所在等不明者を決議の分母から除くことなどが、政策目標として掲げられたことである。これを発端に、法務省における区分所有法の改正の検討(法制審議会区分所有法制部会)とともに、国土交通省においても今後のマンション政策のあり方の検討(国土交通省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」)が進められた。

今後老朽化したマンションが更に増加していくこと、相続により所有関係が複雑化していくこと、区分所有者が多様化・高齢化し ていくこと等も踏まえ、建替え決議において集会に不参加の者(意思表示をしないもの)については、所有者不明である等、一定の要件・手続のもとで分母から除くこと、建替え決議に必要となる5分の4以上の賛成という要件の緩和、強行規定とされている同要件 を任意規定とすること等の方策も含めて、建替え決議の在り方について、見直しによって得られる政策効果やマンションの管理に与 える影響を踏まえるとともに、建替え決議に よる区分所有者への影響の重大性にも配慮しながら、法務省、国土交通省を中心とする関係省庁等、法律実務家、研究者、都市計画の専門家、事業者等幅広い関係者を含めた検討の場を設けた上で検討する。

内閣府「令和2年規制改革実施計画」P24

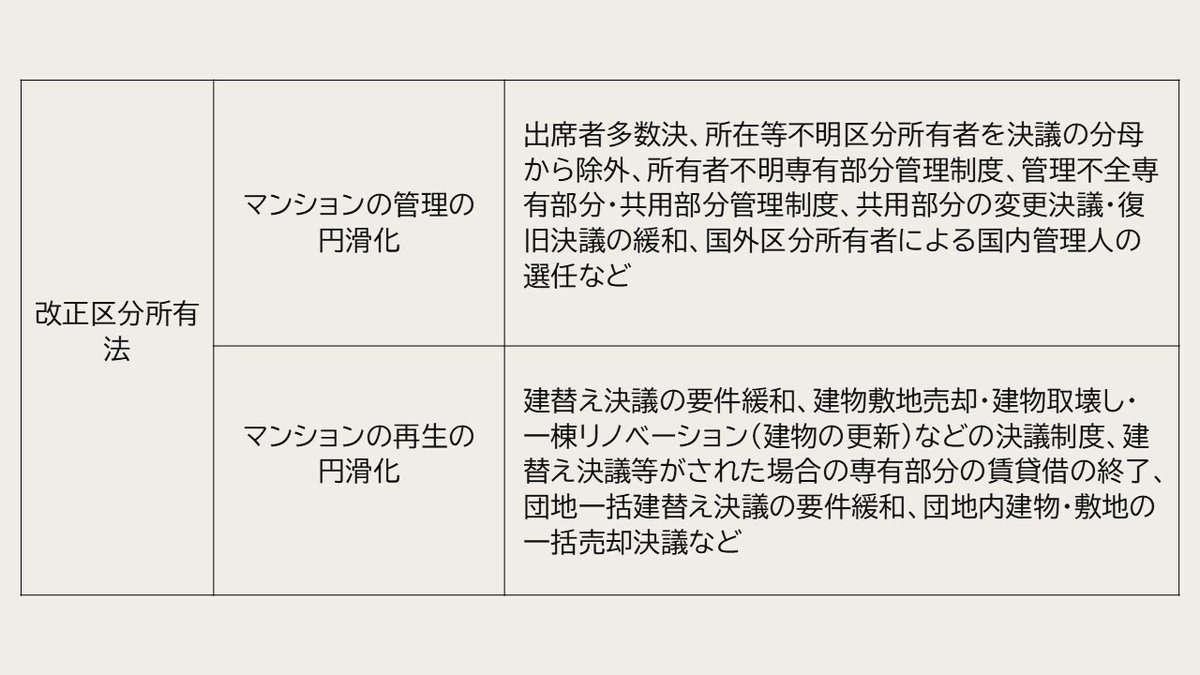

区分所有法改正の検討においては、建物の老朽化及び区分所有者の高齢化という、いわゆる「二つの老い」やグローバル化などを背景として、今後、建替えなどのマンションの再生のみならず、通常の管理においても区分所有者間の合意形成が更に困難になることが予想されることが指摘され、再生の円滑化とともに、管理の円滑化を図ることも改正の目的とされた。そして、建替えの決議要件緩和、建替え以外の再生手法(建物敷地売却、一棟リノベーション等)の創設という再生の円滑化を図るための改正のみでなく、集会の出席者多数決の制度、所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度(除外決定)など管理を円滑化することも射程に含んだ制度も改正区分所有法に盛り込まれた(【表1】参照)。

新区分所有法の施行日と従前の管理規約の効力

新区分所有法は、2026年4月1日に施行される(改正マンション法附則1条本文)。

そして、改正マンション法の附則において、「この法律の施行の際に現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う」との経過規則が定められている(改正マンション法附則2条3項)。

新区分所有法では、【表1】のとおり様々な新制度が導入されるのでそれらに対応する(それらを反映させる)管理規約の変更を行うことも検討した方がよいが、管理規約変更の必要性がより高いのは、新区分所有法と抵触が生じ、施行日に効力を失う管理規約の規定の変更である。具体的には、4分の3以上の特別多数決事項を定める条文(標準管理規約(単棟型47条3項)の多数決要件が、新区分所有法の施行日に無効となるので、これを新区分所有法の内容に改めておく必要性が高い。

出席者多数決とは?

新区分所有法で導入される出席者多数決について簡単に説明する。出席者多数決とは、建替え決議や建物敷地売却決議のような区分所有権の処分を伴う決議以外の決議を対象に出席者の多数決で決議が成立するとする制度である。出席者とは、現実に集会に出席した区分所有者に加え、書面により議決権を行使した者(議決権行使書提出者)及び代理人により議決権行使する者(委任状提出者)である(改正区分所有法39条2項)。

改正前の区分所有法では、普通決議については規約で決議要件を緩めることができたが(改正前区分所有法39条、18条2項)、それ以外の特別多数決事項については、区分所有者の頭数総数と議決権総数を分母として、そのうちの4分の3以上(同法17条1項、31条1項等)や5分の4以上(同法62条1項)の多数決とされていた。新区分所有法では、このうち、区分所有権の処分を伴わない決議―つまり普通決議と特別多数決決議のうち4/5決議を下回る決議要件を定める決議―について、全て出席者多数決とした。

なお、出席者多数決となる決議のうち、特別決議事項については、定足数を満たす必要があり、定足数は、区分所有者の頭数総数及び議決権総数の各過半数であるとされている(これを上回る割合を規約で定めることはできるが、下回る割合を定めて定足数要件を緩めることはできない)。

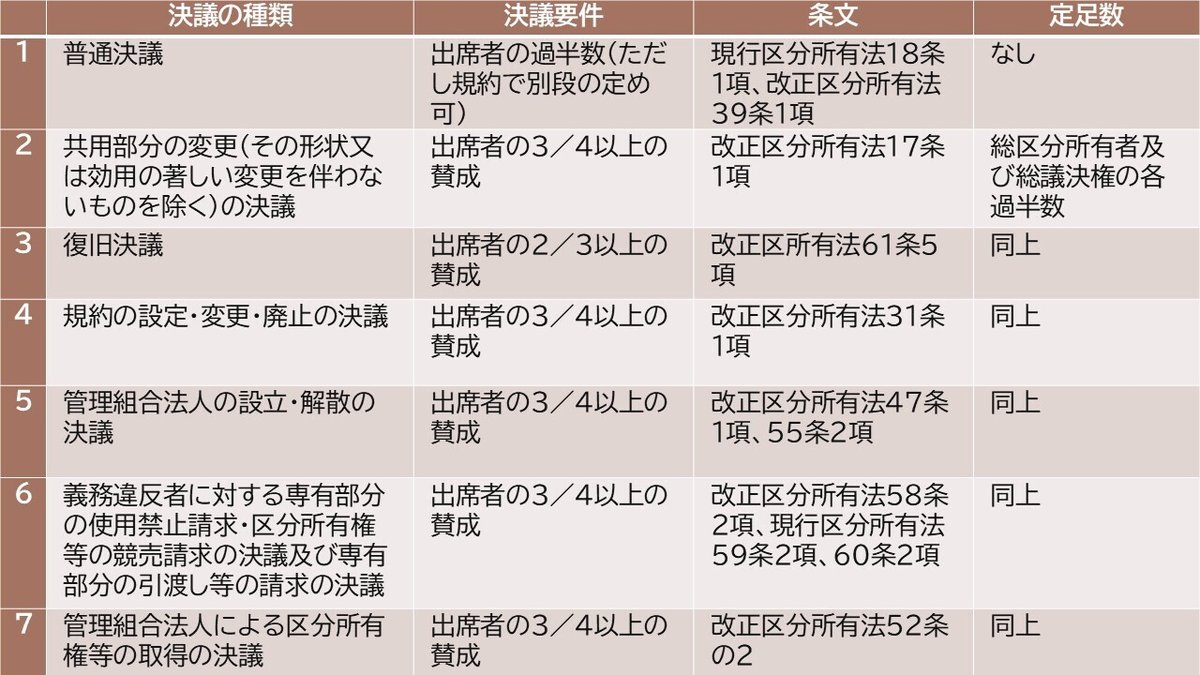

出席者多数決を定める条文は【表2】のとおりである。

いまの特別多数決の定めはなぜ新区分所有法に抵触するのか?

そもそも、新区分所有法が出席者多数決を導入する目的・趣旨は、今後、建物の高経年化と区分所有者の高齢化が進行すると合意形成がますます難しくなり、区分所有建物の管理不全が深刻化する可能性があることから、これを避けるためにある(法務省民事局参事官室「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」7~8頁)。そうすると、現時点で管理不全にあるかどうかではなく、一般的に将来、合意形成の困難さが予想されることを重視した改正であるから、各管理組合において、特別多数決事項について、出席者多数決ではなく、従前どおり区分所有者の頭数総数と議決権総数を分母とする(決議要件の上乗せ)規約の定めをすることを許さない趣旨である(強行規定)。

したがって、区分所有者の頭数総数と議決権総数を分母とする特別多数決事項を定める管理規約の定め(標準管理規約47条3項)は、新区分所有法施行日において、出席者多数決を上乗せする形で改正区分所有法に抵触することになるため、この規定は、上記附則2条3項(「施行の際に現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う」)の適用により無効となる。

出席者多数決に対応した規約変更は絶対に必要なのか?

出席者多数決に対応した管理規約の変更をしない場合どうなるかを考えてみよう。

出席者多数決に対応した管理規約の変更をしない場合、管理規約における3/4の特別多数決の決議要件の定めは無効となるから、この部分については、新区分所有法の条文を読まなければならないことになる。管理組合の役員や組合員にとっては、管理規約を読めば決議要件が分かる形になっている方が望ましいが、出席者多数決に対応した管理規約の変更をしない場合には、わざわざ新区分所有法の条文を読まなければ決議要件を確認できないことになる(しかも【表2】のとおり、特別多数決を定める条文は散らばっている)。

また、出席者多数決に対応した管理規約の変更をしていない場合には、「新区分所有法では出席者多数決であるが、うちの管理組合は改正前の定めをしているのだから、決議要件は改正前のままだ」との主張をする組合員等が出てくることも想定され、無用の混乱を招く。

そのため、管理規約の変更は、絶対に必要とまでは言えないが、必要性が高いのである。

どのように規約変更すればよいのか?

では、管理組合としては、どのように管理規約を変更すればよいのか。

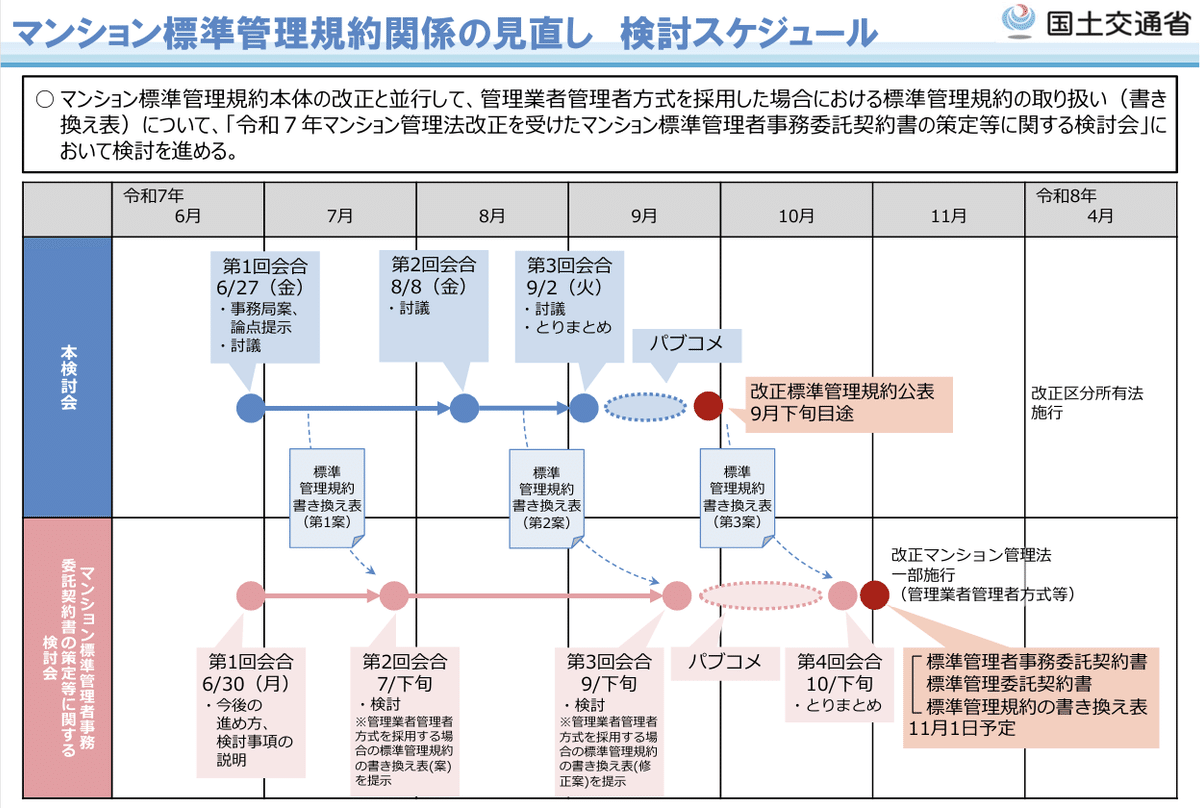

新区分所有法に伴う管理規約の見直しに関して、マンション関係者へ情報提供をするため、現在、国土交通省「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」がマンション標準管理規約の改正の検討を進めている。

第1回の会議は2025年6月27日に開催され、一応の案が示されている。

国土交通省「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」第1回「資料4 マンション標準管理規約の見直しについて(各論)」

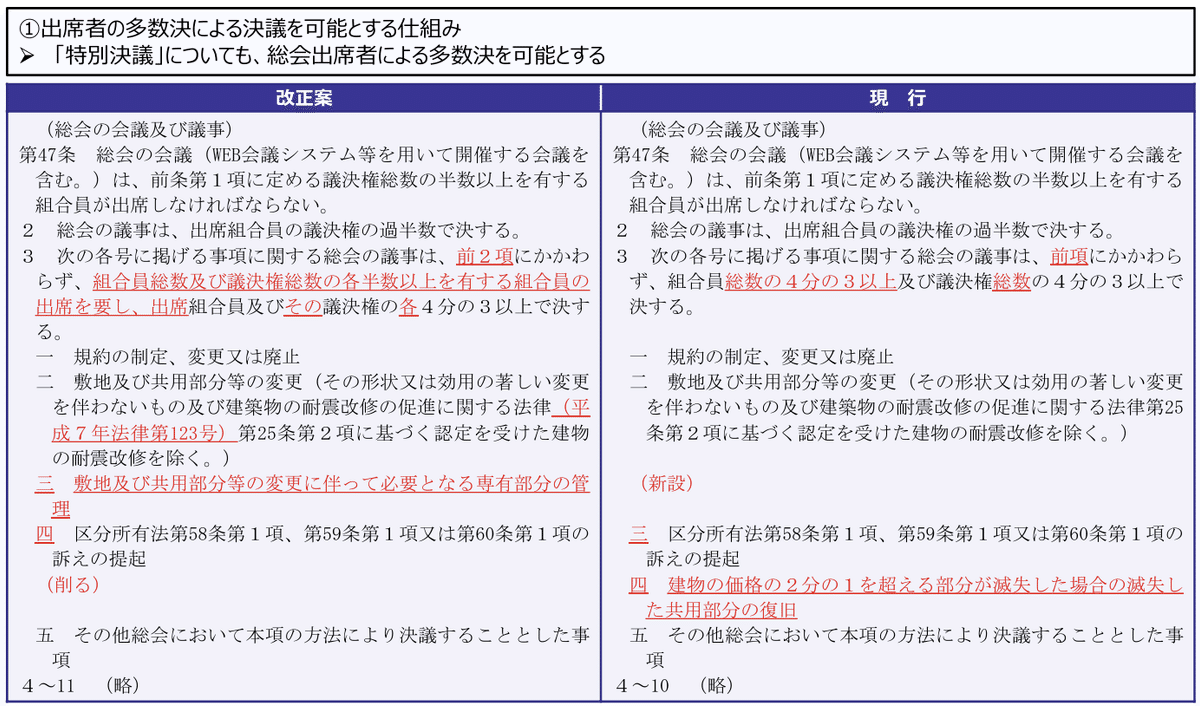

標準管理規約(単棟型)については、その47条3項を、「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわ らず、組合員総数及び議決権総数の各半数以上を有する組合員の 出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。」との改正提案をしている。

なお、このうち、「組合員総数及び議決権総数の各半数以上」というのは、正確には、組合員総数及び議決権総数の各過半数」とするのが正確である。

新区分所有法の出席者多数決の規律は、特別多数決事項については、定足数が要求されるところ、定足数は、区分所有者の頭数総数及び議決権総数の過半数であり、それを緩和することはできないため、「各半数以上」とすると、「半数」を含んでいる範囲で新区分所有法に抵触してしまうからである(上記検討会の資料におけるこの点の誤りは第2回(2025年8月8日開催予定)以降の資料で修正されるものと思われる)。

標準管理規約の改正はいつ公表されるのか?

改正標準管理規約の確定版が公表されなければ、各管理組合では対応ができないので、いつ公表されるのかが気になるところだろう。

2025年6月27日時点での予定では、同年9月末頃を目途に公表することとしている。

もっとも、改正標準管理規約の確定版の公表を待たずとも、毎回の検討会の開催後に、国土交通省のウェブサイトに情報がアップされるので、各管理組合ではそれを確認し、早めに情報をキャッチして、管理規約の変更の検討を開始していただきたい。

管理規約をいつ変更すればよいのか?

そして、最も気になるのは、管理規約をいつ改正し、どのような手続で改正すればよいか、ということであろう。

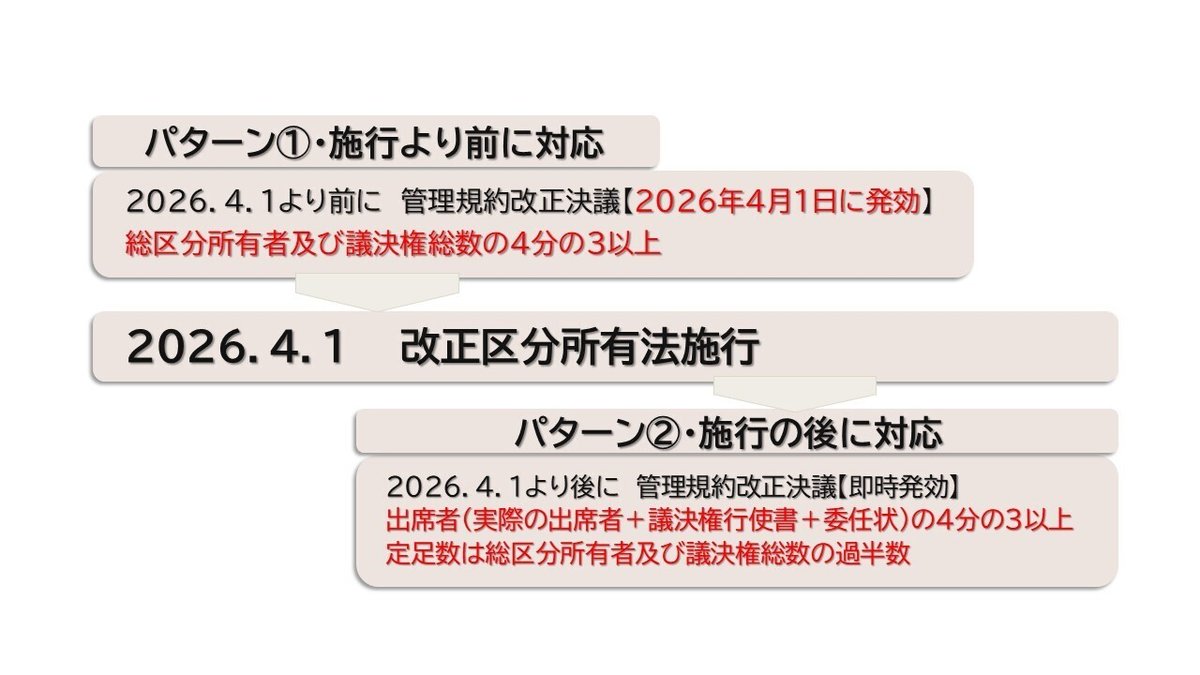

筆者は、管理組合に対し、次の【図3】のように案内している。

パターン①は、新区分所有法の施行よりも前に、管理規約変更の対応をしておくという方法である。

この方法は、新区分所有法施行前に2026年4月1日より発効する規約変更を施行日前の総会において決議しておくものである(法的には「停止期限付き規約変更」という)。このような方法で決議すれば、施行日前にはまだ発効していないので、「施行の際に現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約」として新区分所有法と抵触することはなく、有効に規約変更が成立する。もっとも、旧(現行)区分所有法に基づく規約変更であるので、旧(現行)区分所有法の規約変更の決議要件(区分所有者の頭数総数及び議決権総数の3/4以上の賛成)によらなければならない。

パターン②は、新区分所有法の施行よりも後に、管理規約改正の対応をする方法である。

この方法の場合、出席者多数決の定めを管理規約に定めることは新区分所有法に沿うことになるから決議によって直ちに発効する規約変更でよい。また、規約変更の決議要件も新区分所有法に従い、出席者の3/4以上となる。

なお、気を付けなければならないのは、集会の招集が、2026年4月1日よりも前の場合には、旧(現行)区分所有法の決議要件が適用されることである。附則3条2項は、「この法律(改正マンション法:筆者注)の施行の日・・・前に旧区分所有法の規定により召集の手続が開始された集会については、なお従前の例による」としているのである。したがって、パターン②の方法によるのであれば、2026年4月1日以降に招集通知を送付しなければならない。

管理規約の変更に際しては専門家に相談を

「いつ、どのように管理規約を変更すればよいのか?」につき解説をしたが、各管理組合において規約変更を検討するに際しては、マンション管理士、各地の管理組合連合会などの管理組合をサポートする組織、弁護士など専門家に相談して対応することを勧める。

上記のとおり新区分所有法に対応した管理規約の変更は、出席者多数決への対応に尽きるものではなく、多くの項目について、管理規約を変更して新区分所有法の内容を反映するかどうか検討を要するからである。

各管理組合において、今般の区分所有法の改正を契機に、自分たちの管理規約を見直し、ひいてはマンションの管理自体をも見直す機会になることを期待する。

(代表弁護士 佐藤元)